Der Gral ist gefunden!

Nach vier Jahren intensiver Suche habe

ich nun endlich den Reitersitz der alten akademischen Reitkunst

gefunden: s. Update 15. Mai 2020

Neu: Zusammenfassung meiner wichtigsten Forschungsergebnisse seit 2016 auf https://schimmerwald.de/page24.html

Forschungsobjekt Guériniére-Sitz: Blog seit Mitte 2016 bis heute

Seit März 2016 wende ich den Sitz nach Guérinière etwas abgewandelt an und habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht.

Bei diesem Reitersitz sollen die Reiterbeine nach vorn gehalten werden, "vor dem Pferd", und diesen Platz fast immer beibehalten.

Das Kinn soll hoch getragen und die Brustwirbelsäule etwas nach vorn geschoben werden, die Schulterblätter sollen etwas abwärts wandern, ohne sie hinten zu sehr zusammenzuziehen; in etwa wie bei einem 100m Läufer, der als erster das Zielband durchreißen möchte.Guérinières Grundhaltung besteht weiterhin aus einer über dem Widerrist aufrecht stehenden Faust, in der die Zügel einhändig links geführt werden, Zäumung auf blanke Kandare, oberer Zügel zwischen 4.und 5. Finger, unterer Zügel um den Kleinfinger herum.

Der Daumen der Zügelfaust ist oben, der kleine Finger unten. Die Faust steht um 10-15° nach links gekippt (10° supiniert). Diese fast senkrechte Haltung wird im Grundsitz geradeaus in der Regel nur äußerst minimal verändert.

Gelegentlich muss der rechte Zügel aber mit der rechten Hand gegriffen werden, dafür wird dann die Gertenhand eine Fausthöhe tiefer als die Zügelhand gestellt (Nachtrag 2018: dies gilt nur bei Verwendung einer Trensenkandare)( Nachtrag 3.11.19: siehe hierzu Update 29.10.19!); ansonsten steht die Gertenhand auf gleicher Höhe wie die Zügelhand und nahe bei dieser.

Um mein Gleichgewicht in dieser Haltung zu trainieren, wende ich sie häufig an, auch ohne die Zügel getrennt zu führen. Guérinière hebt zum Versammeln die Zügelfaust und senkt sie wieder zum Zulegen.Meine Abwandlung besteht darin, dass ich zum Zulegen das PIP-Gelenk (Gelenk zwischen dem Grund- und dem Mittelglied) des Zügelfaustkleinfingers nach vorne schiebe und damit die senkrecht stehende Faust so kippe, dass der untere Teil nach vorne zeigt (als wolle man mit einer senkrecht in der Zügelfaust getragenen Gerte sich selbst in der Mitte seiner Stirn touchieren): im Extremfall kann der Reiter die Fingerrücken der Grundglieder der Finger zwei bis vier sehen. So entsteht eine radiale Abknickung des Handgelenks (= zum Radius (dt.: Speiche) hin). Diese Bewegung des Handgelenks gleicht der Bewegung der unteren Hand am Stechpaddel in einem Kanadier beim Rückwärtspaddeln: die resultierende Reiterückenspannung ebenso. Es entsteht eine starkes Spannungsgefühl über (radial) und unter (ulnar) dem Handgelenk bis in die Mitte des Unterarmes hinein.Als Bezeichnung für diese Bewegung schlage ich den Namen "Pinky-Push" vor (Pinky = engl. für "Kleinfinger").

Zum Versammeln dagegen ziehe ich den Kleinfinger nach hinten Richtung Reiterbauch, damit wird die Faust so gekippt, dass im Extremfall für den Reiter der Daumennagel nicht mehr sichtbar ist (als wollte man mit einer senkrecht in der Zügelfaust getragenen Gerte das Pferd mitten zwischen den Ohren touchieren). Hier entsteht eine ulnare Abknickung des Handgelenks (zur Ulna, dt.: Elle) hin. Für diese Bewegung schlage ich den Namen "Pinky-Pull" vor. In beiden Fällen bleibt der Daumen in derselben Lage wie vorher.

Die rechte Hand wird auf den meisten seiner Bilder in Supination gehalten (Supination ist die Haltung der Handfläche nach oben (Gedächtniskrücke: "als wolle man Suppe aus der Hand essen"); das Gegenteil, Handrücken nach oben, bezeichnet man als Pronation. Nicht nur mit dem Vorschieben des Kleinfingers der Zügelhand, sondern auch mit dem der Gertenhand kann man das Zulegen unterstützen = Pinky-Push der Gertenhand (diese muss dafür aber die Supination aufgeben und sich aufrecht in Neutralstellung begeben).

Erst die Supination der Hände gibt dem Reiterbauch den Raum, nach vorn zu kommen (pronierte Hände dagegen verhindern das!): ich nenne das "den Bauch vor dem Pferd". Diese Haltung ist die Voraussetzung für den Pinky-Push.

Das Zulegen erfolgt erstaunlich spontan: schon während des Pinky-Pushes, als nehme man den Druck von einer Stahlfeder! Das Versammeln durch den Pinky-Pull hingegen erfolgt so sanft, dass ich immer zwei bis drei Schritte/Tritte brauche, um es zu registrieren.

Forschungsteil A wäre die Bestätigung folgender Thesen durch andere Reiter:

1. Das Zulegen durch den Pinky-Push (= Vorschieben des Kleinfinger-PIP Gelenks der Zügelhand) kommt nicht durch die winzige Gewichtsverschiebung des kleinen Teils der Faust Richtung Vorhand zustande, sondern durch die enstehende Muskelspannung im Reiterrücken, die den Reiterbauch nach vorn kommen läßt und deshalb das Reiterbecken minimal nach vorn kippt.

2. Das Versammeln durch den Pinky-Pull kommt ebenso hauptsächlich dadurch zustande, dass der Reiterbauch beim Zurückführen des Kleinfingers eingezogen wird und dadurch das Reiterbecken zum Nachhintenkippen kommt.

3. Die Supinationshaltung der Gertenhand hebt die Blockierung des rechten Schultergelenks auf, dieses kommt etwas nach hinten und fühlt sich freier an. Der rechte Oberarm legt sich an den Brustkorb des Reiters, der jetzt ausgewogener sitzt.

4. Drückt man bei nach vorn genommenen Beinen die Vorfüße in den Steigbügel, kommen die Fersen etwas hoch und die Oberschenkelmuskeln entfernen sich vom Brustkorb des Pferdes, dies führt zu einer größeren Rotationsfreiheit des Pferdebrustkorbes beim Versammeln (nicht zu verwechseln mit dem einfachen Hochziehen der Fersen!).

Forschungsteil B wäre dann bei Bestätigung einer oder mehrerer meiner Thesen in A der Versuch, dazu passende Muskelbewegungsketten beim Reiter darzustellen (dazu könnten auch Orthopäden, Physiotherapeuten und Osteopathen etwas beitragen): denkbar wäre z.B.: „Der Pinky-Push (das radiale Kippen der Zügelfaust) zum Zulegen führt über ein Anspannen der radialen Handabduktoren zu einer Anspannung des Muskulus triceps brachii, das wiederum zu einem Abkippen des unteren Schulterblattes mit Druck auf die Rippen, was wiederum zu einer steileren Stellung der BWS führt und dies wiederum zu einer verstärkten LWS-Lordose, die das Reiterbecken nach vorn abkippen läßt. Das alles mit Bennung der einzelnen Muskeln und deren Bewegungen, ggf. auch deren Gegenspielern.

Oder vielleicht für die Pronation der Gertenhand: „Die Blockierung der rechten Reiterschulter bei pronierter Gertenhand resultiert aus der Anspannung des Muskels X, die zum Festhalten des gleichseitigen Schultergelenks und reflektorisch über eine Anspannung des langen Rückenmuskels zu einem Heben des Beckens linkssseitig durch den Muskel Z und damit zu einem Verschieben des Reiterkörpers oberhalb seines Beckens nach rechts führt.“

Wenn genügend Reiter Teil A überprüft haben, würde ich gern eine Diskussionplattform o.ä. aufbauen für alle, die an Teil B mitwirken werden.

Dr. Daniel Ahlwes, Schimmerwald, Juli 2016

P.S.:Vorsicht: wenn man die Beine nach vorn hält, darf man dort vorn die Sporen nicht einsetzen: man trifft dabei häufig den ungeschützten Ellenbogenknochen des Pferdes, trotz stumpfer, abgerundeter Sporen sehr schmerzhaft!).

Gründe für den Guérinière Grundsitz:

Ich stimme der Meinung zu, dass eine Kandarenzäumiung von beträchtlichem Nutzen ist. Des weiteren halte ich die einhändige Zügelführung in den meisten Situationen für überlegen (die beidhändige verwende ich bei blanker Kandare nur in ausgesuchten Ausnahmesituationen).

Wenn man bei der einhändigen Zügelführung nicht nur mit einem dominanten Zügel arbeiten möchte, der nur an einer Seite des Pferdehalses anliegt (wie z.B. beim Marc Aurel-Denkmal), sondern beide Zügel mit mehr oder weniger gleichem Druck auf die Haut des Pferdehalses einwirken lassen möchte, ist damit die Zügelfausthaltung in der Mitte vorgegeben: bei Guérinière im gebogenen oder geraden Geradeaus senkrecht mittig über dem Widerrist, [Korrektur 2020: NICHT wie ich dachte, mit nach vorne zeigendem Daumen, der parallel zum Widerristverlauf steht, sondern mit einem Daumen der ca. 30-50° seitwärts zur Gertenseite weist!].

Da die Mitte über dem Widerrist von der Zügelhand besetzt ist, muss man damit leben, dass es hierbei keine Symmetrie des Reiteroberkörpers geben kann, und versuchen, einen entsprechenden Ausgleich zu finden um das Reitergleichgewicht irgendwie wiederherzustellen.

Die Haltung der Zügelfaust (senkrecht stehend mir geringer Kippung der Faust nach links) stellt eine beginnende Supination auch der linken Hand dar: diese führt dazu, dass der linke Oberarm an den Brustkorb geführt wird und relativ stabil in dieser Lage gehalten wird.Die Supination der Gertenhand führt als Ausgleich nun nicht nur dazu, dass die rechte, blockierte Schulter frei wird, es legt sich dabei auch der rechtsseitige Bizepsmuskel mehr an den Brustkorb des Reiters an und gleicht damit die Oberarmhaltung der linken Seite aus.Zum Abwenden kippt man die Zügelfaust so, dass der (wie immer nach vorn zeigende) Daumen nach aussen wandert, bei feststehender Basis der Zügelfaust, und löst damit eine winzige Druckdifferenz des Zügeldrucks am Pferdehals aus, die eine prompte und punktgenau steuerbare Wendung des Pferdes hervorruft. Zur Unterstützung der Rechtsbiegung legt Guérinière die Gerte, supiniert gehalten, quer über Zügel und Hals nach links. Beim Linksbiegen hält man in Supination die Gerte in einigem Abstand rechts parallel zum Pferdehals. Möchte man hierbei nicht versammeln, muss man darauf achten den Pinky-Push anzuwenden (also den Kleinfinger deutlich vorzuschieben).

Mein Plan zum weiteren Selbstunterricht (unter gelegentlicher, regelmäßiger Supervision mit hochkarätiger Hilfe zur Selbsthilfe durch den MdAR Marius Schneider), ist es, zunächst für einige weitere Monate den Guérinière Grundsitz einzuüben, mit dem Ziel, in jeder Reiteinheit wenigstens ein Drittel der Zeit in einer guten Annäherung an diesen Sitz zu reiten. Erst danach werde ich versuchen, den viel komplizierteren erweiterten Sitz nach Guérinière zu trainieren:

Guérinière zeigt nämlich auf vielen Bildern ein zusätzliches Merkmal: er benutzt gelegnetlich den kleinen Finger der Gertenhand, um in den rechten Zügel zu greifen: so reitet er dann aber in Wirklichkeit mit getrennten Kandarenzügeln. Er benutzte allerdings am liebsten eine "simple canon": eine Kandare mit einfach gebrochenem Mundstück. Er stellt dabei die Gertenhand eine Fausthöhe tiefer als die linke, sie bleibt in Supination, nimmt nur noch „nebenbei“ den kleinen Finger für den nun viel tiefer verlaufenden rechten Zügel hinzu. Ist seine Grundhaltung schon ziemlich anspruchsvoll, erreicht der Reiter hier schon eine kleine Meisterschaft, wenn er dies korrekt ausführen kann! Als intermediäre Zügelführung kann man den kleinen Finger der Zügelhand in Richtung Gertenseite ausstrecken und damit den Zügel etwas abstoßen, um die gertenseitige Biegung unterstützen.

Update August 2016:

Inzwischen sehe ich den Guérinière Grundsitz als sehr verlässliches Fundament meines Sitzes an, dessen wichtigste Stützpfeiler meine fast immer nach vorne gehaltenen Beine plus die fast immer aufrecht, ca. 10% supiniert gehaltene Zügelhand und die 30-90° supinierte Gertenhand sind (die aufrecht stehende Faust als Basis wird hier mit 0° bezeichnet, von der aus 90° Supination in die eine und 110° Pronation in die andere Richtung möglich ist).

Gelegentlich noch notwendige große Bewegungen der Gertenhand können an diesen stabilen Elementen sehr gezielt angelehnt werden.

Die meisten Reiter werden frustrane Erlebnisse mit der Nicht-Reproduzierbarkeit bestimmter Hilfengebungen kennen: führt man z.B. den Gertenoberarm an den Oberkörper, kann es sein, dass man damit ein weiches, promptes Kruppheraus zur Gegenseite auslöst. Wenn das fünfmal gut geklappt hatte, freute man sich unbändig, eine neue schöne Hilfengebung gefunden zu haben. Leider klappte es dann plötzlich für Monate nicht mehr oder kaum noch!

Die Ursache sehe ich nun, zumindest zu einem großen Teil, darin, dass das Anlegen des Oberarmes an den Brustkorb in Pronationsstellung der Hand einen ganz anderen, oft sogar gegenteiligen Einfluss hat als in Supinationsstellung der Hand! Deshalb achte ich jetzt sehr auf diese Rotation der Unterarme: so wird der Hieb meiner Gerte, mit der ich als Blankwaffenersatz Brombeerranken, Distelköpfe usw. attackiere, sehr viel sicherer und weicher in Supination (entsprechend dem Vorhandschlag beim Tennis und beim Polo: hierbei kommt allerdings zusätzlich eine beträchtliche Aussenrotationsfähigkeit im Schultergelenk ins Spiel!).

Auch das Touchieren der Kruppe/Hinterhand auf beiden Seiten versuche ich nun immer in Supination der Gertenhand auszuführen; wenn ich z.B dazu (zur gebogenen Seite) die Gertenhand vorn um meinen Bauch herum nach hinten führe, geht das nur so, denn in Pronation würde sich meine Wirbelsäule deutlich verwerfen und Takt und Bewegung des Pferdes schwer stören.

Diese starke Drehung des Oberkörpers nutze ich auch gern als Gymnastizierung meiner rechten Schulter, die hierdurch freier wird und viel mehr nach vorn kommen kann (und als Vorbereitung für einen Werkzeuggebrauch auf der "falschen" Seite!). Man muss natürlich aufpassen, das dabei die Zügelhand ihren Platz über dem Widerrist nicht verlässt, was ein wenig anspruchsvoll ist!

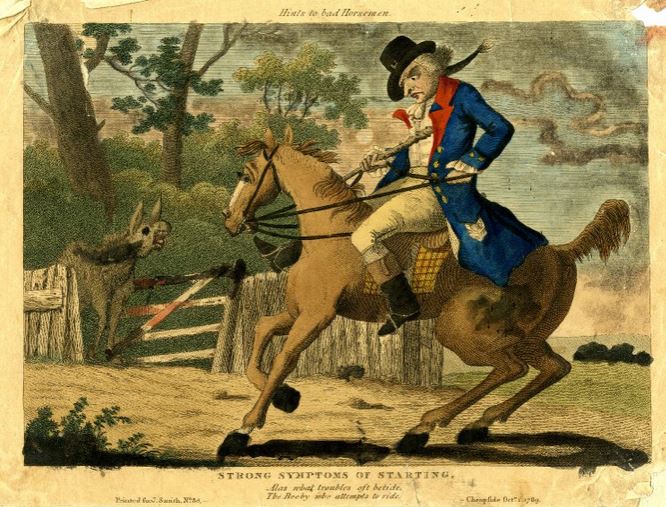

Die letzten drei Sätze zeigen, dass ich auch noch die Gebrauchsreiterei im Auge habe: Der Guérinière Sitz hingegen ist ja reine "L'Art pour l'art" (Kunst nur für die Kunst). Hier wäre das schönste Kompliment vielleicht, wenn Baron von Eisenberg (1748) meinen Reitstil wie den des Rittmeisters von Regenthal bewunderte:" Ich habe niemals einen Reiter gesehen, der steiffer zu Pferde gesessen wäre oder der die Vortheile sonderheitlich der Beine besser gewusst hätte als er! Es war eine rechte Freude anzusehen..!" (Im Kommentar zu Tafel 37, hier auf Seite 76).

Update 2:

Gueriniere durfte sich allerdings nicht so weit von der Gebrauchsreiterei entfernen, dass er auf den Rechtshändersitz verzichten konnte/wollte. Wir sind heute freier als er und lassen auch den Linkshändersitz, mit Vertauschen der Gerten- bzw. Zügelhand, zu.

So kann ich der Schwierigkeit, den kleinen Finger in den rechten Zügel einzuhaken (und damit dem Reiten mit getrennten Zügeln) manchmal aus dem Weg gehen, indem ich zeitweise die Zügel in die rechte Hand wechsele. Im Linkshändersitz kann nun der rechte Kleinfinger die größere Bewegungsfreiheit nutzen um das Pferd im Hals schonender zu stellen; ausserdem ist nun die Gerte zum Verstärken der Rechtsstellung nicht mehr nur eingeschränkt quer über den Hals des Pferdes, sondern voll parallel links des Pferdehalses einsetzbar.

Das bedeutet bei Zulassen des Wechsels in den Linkshändersitz bei Bedarf, dass die Gerte nun bei Bedarf auf beiden Händen aussen getragen werden kann!

Update 15. September 2016:

Mittlerweile bin ich überzeugt davon, dass für das einhändige Reiten dieser Sitz der neue Referenzsitz in der akademischen Reitweise werden wird, an dem sich alle anderen werden messen lassen müssen. Grobere, unpräzisere Hilfen entfallen ganz, viele Hilfen werden unsichtbar und das Pferd geht sehr viel freier und ungezwungener: die Anmut des Pferdes bleibt erhalten.

Durch den festgelegten Grundsitz kommt der Anfänger viel schneller vorwärts und der Fortgeschrittene kann an diese feste Struktur wunderbar Neuerungen/Änderungen anlehnen und deren Auswirkungen genauestens evaluieren.

Vielleicht werden wir schon bald an die Exzellenz eines Barons von Eisenberg oder Guerinieres herankommen und so auch schöne Schulen über der Erde viel mehr Reitern ermöglichen?

Update 26.Sept.:

Mit dem Pinky-Push (dem Vorschieben des Kleinfingers der Zügelfaust) wird das Vorschicken des Pferdes (in Kombination mit bedarfsweiser Unterstützung durch die Gerte) so einfach, dass die Reiterbeine sich für immer längere Zeiträume und immer weiter vom Pferdebauch entfernen können und mit der Zeit sogar eine Drehung der Fersen vom Pferd weg langandauernd möglich ist. Das führt zum Wegdrehen des Wadenmuskels und zu einem noch freieren Gang des Pferdes (ein Hindrehen des Wadenmuskels zum Pferd innen findet nur noch kurzzeitig und bedarfsweise statt).

Das zusätzliche leichte Hochziehen der Fersen führt zu einer Versteifung von Sprung- und Kniegelenken des Reiters und aus dieser resultiert ein dauernd gleichbleibender Abstand von Fußballen zu Gesäß (ein wenig „steht der Reiter in den Bügeln“, vergleichbar einem „Sitz“ auf einem Stehhocker).

Dadurch wird ein Plumpsen in den Sattel verhindert und beim Traben oder Galoppieren entsteht ein immer gleicher angenehmer Sitzdruck im Sattel, ganz unabhängig von steifen Gängen des Pferdes oder evtl. steilstehenden Fesselgelenken. Es kommt zu keinem „Auswischen“ des Sattels mehr und der Reiter sitzt immer an derselben Stelle im/auf dem Sattel. Die Federung des Reiters findet nun gleichmäßig in allen seinen minimal nachgebenden Hüft-, Knie- und Sprunggelenken statt.

Update 28.Sept. 2016:

Inzwischen wird die Gleichartigkeit des Gueriniere-Sitzes, mit supinierten Händen, mit dem Lotossitz im Yoga klar: Der Lotossitz erzeugt die bestmögliche Haltung der menschlichen Wirbelsäule auch für extrem langes Sitzen: Die (hierbei fast maximale) Supination der Hände führt zu einem Zurückführen der Schultern, einem Öffnen des Brustkorbes nach vorn und hierdurch einer physiologischen Stellung der Brustwirbelsäule (der Kyphose). Die nun richtig stehende LWS (Lordose) und BWS (Kyphose) ermöglicht jetzt auch der Halswirbelsäule das Einnehmen der besten Stellung (Lordose) und konsekutiv dem Kopf eine ermüdungsfreie Haltung mit erhobenem Kinn.

Die bisher überwiegende Pronation der Hände führte dagegen zu einer Einengung des Brustkorbes durch die nach vorn wandernden Schultern: Es entstand ein unphysiologischer "Buckel" (Hyperkyphose) in meiner BWS, die auch als falscher Knick bezeichnet werden kann, der genauso wie der falsche Knick in der Pferde-HWS an dieser Stelle einen Stopp für die Schwingungen in der Reiterwirbelsäule bewirkt. Kein Wunder, dass mein Kopf zu häufig nach unten kam: er hatte ja kaum Unterstützung bei dieser schlecht stehenden BWS und HWS!

Diese Haltung ergab ein Nachvornfallen des Oberkörpers und konsekutiv eine Belastung der Vorhand. Zusätzlich führte diese WS-Haltung zu einem Abkippen meines Beckens nach hinten, die Hilfe für ein Versammeln: deshalb trat das Pferd häufig hinten kürzer, während es auf der Vorhand lief.

Der Guerinieresitz bewirkt das Gegenteil: durch die aufrecht stehende, minmal supinierte Zügelfaust und die meist stärkere Supination der Gertenhand werden die Schultern zurückgeführt, der Brustkorb öffnet sich nach vorn, die BWS und LWS richten sich auf und die HWS wird ebenso physiologisch gestellt: Man kann den Kopf ermüdungsfrei aufrecht tragen. Die Abkippung des Beckens kommt in eine neutrale, aufrechte Lage, weder versammelnd nach hinten, noch zulegend nach vorn gekippt.

Update 19.10.16:

Endlich geht es in großen Schritten voran: nach vielen Jahren mühsamen Rumdümpelns auf der Vorhand gibt es nun in jeder Woche einen deutlichen Fortschritt: war Paco früher „stätig“(= sich zurückhaltend) und sehr „triebig“ (musste dauernd sehr stark getrieben werden), was zu einem dauernd klopfendem Schenkel führte, gehen er und Picasso heute meist sehr viel leichter und in einem frischen Tempo, ein gelegentliches leichtes Treiben mit der Gerte genügt, wenn der Pinky-Push nicht ausreichen sollte. (Picasso hatte ja durch diesen zurückhaltenden Sitz sogar die Angewohnheit, beim Angaloppieren im Terre-a-Terre zu beginnen und sich dann von mir in einen ordentlichen Feldgalopp schieben zu lassen!).

Alles bisher Gelernte lässt sich nun wunderbar integrieren, und, auch für mich noch unglaublich: ich kann Paco jetzt im Fellsattel ohne Bügel und Zügel, nur mit Gertenlenkung und supinierten Händen in der Halle ganze Bahn und auf dem Zirkel ruhig und gleichmäßig galoppieren, freihändig also! Ohne mit den zur Seite komplett weg gehaltenen Beinen in irgendeiner Weise zu klemmen, nur auf meine Sitzbeinen Kontakt mit dem Pferderücken zu haben, in völlig ausbalanciertem Gleichgewicht: ein wunderbares Gefühl!

Seit 10 Tagen reite ich ohne Sporen (zum ersten Mal nach 10 Jahren!) und merke erst jetzt, welchen negativen Einfluss ihr Einsatz auf den Takt und die fließende Bewegung des Pferdes hatte.

Zum Testen der Anleitung Eisenbergs zum Erzielen des Schulterhereins habe ich jetzt wieder den Kappzaum zur Kandare dazugenommen. Eisenberg zieht den inneren Kappzaumzügel an (bei losen Kandarenzügeln) und bringt damit den Kopf nach innen, dann schiebt er diese Hand auf die äußere Seite des Widerrists (erzeugt so einen um sich herum biegenden Zügel). Bei Bedarf nutzt er den äußeren Kappzaumzügel als von sich wegschiebenden Zügel (den Hals und die Schulter des Pferdes nach innen schiebend) wenn die Sitzhilfe allein nicht ausreicht. Mit supinierten Händen geht das alles verblüffend leicht und wunderbar präzise!

Bei 3:1 bzw. 1:3 Zügelführung ergibt sich dann das Problem, dass man sich entscheiden muss, was man mit der Gertenhand tun möchte: entweder die Gerte parallel zum Hals einsetzen (führt zum Lockerlassen des Gertenhandzügels) oder diesen Zügel benutzen (dann ist die Gerte nicht voll einsetzbar).

Dieses Problem umgeht man mit 4:0 bzw. 0:4 Zügelführung: auch hierbei kann man o.g. Schulterhereinmanöver zuverlässig ausführen und hat dabei eine volle Einsatzfähigkeit der Gerte.

Zum Geraderichten beim Geradeausreiten im Gelände eine wunderbar hilfreiche Lektion!

25.10.16. Entdeckung des Tages: Pinky-Push Blockaden gefunden:

Bei der Zügelführung 3:1 oder 1:3 wird bisher empfohlen, den einzelnen Zügel der Gertenhand zwischen dem 4. und dem 5. Finger zu führen. Jetzt ist mir aufgefallen, dass dies ein Zurückziehen des Bauches bewirkt, genau das Gegenteil der Pinky-Push-Wirkung! Möchte man dies vermeiden, muss man auch auf der Gertenseite den Zügel um den 5. Finger laufen lassen, denn dann passiert das nicht! (Ich hatte mir schon länger Gedanken gemacht, warum beim Englischreiten (mit der dabei meist üblichen aufrechten Haltung der Zügelfäuste wie bei der Grundstellung des Guerinieresitzes) der Pinky Push nie gefunden wurde: nun haben wir die Antwort darauf!).

Auch der Pinky-Push der Zügelhand wird mit 3 Zügeln schwieriger, weil er seine volle Wirkung nur entfaltet, wenn man auch den 4. Finger bewusst nach vorn mitschiebt.

26.10.16: Zwei weitere Pinky-Push Blockaden entdeckt:

Fasst man die Gerte (Fleck Dressurgerte) so, wie ich es bisher gewohnt war, indem man die untere Olive in der Faust hält, wird der Pinky-Push stark behindert: man muss die Hand also etwas höher zwischen den beiden Holzoliven am dünnen Schaft positionieren.

Ausserdem darf man den Daumen nicht aufrecht gegen den Gertenschaft drücken: das schadet genauso; man darf den Daumen nur auf den Kappzaumzügel legen!

Resultat: Die Gertenhaltung wird etwas schwammiger (man hält den Gertenschaft wie einen Blumenstrauß), dafür ist nun das Zulegen durch den Pinky-Push der Gertenhand seitengleicher und effektiver (die Gerte kommt nun allerdings dabei der Mitte der Reiterstirn etwas näher!).

31.11.2016: Tipps für Mitforscher:

Pinky-Push und Pinky-Pull: biomechanische Zusammenhänge

Wer mithelfen möchte, die Zusammenhänge (z.B. mit der kostenlosen Iphone-App „Muskelapparat 3D Lite“) zu untersuchen, ist gut beraten, folgende Begriffe zu kennen:

Abduktion: Bewegung weg vom Körper(-zentrum):wie in: abspreizen,

Adduktion: Bewegung hin zum Körper(-zentrum):wie in: Adverb,

Flexion: Biegung,

Extension:Streckung,

antero- : nach vorn,

retro-: nach hinten,

carpi: der Hand zugehörig.

Für das Verstehen der möglichen Bewegungen in der Erläuterung zu den Muskeln in der iPhone App muss man wissen, worauf sich „weg von“ und „hin zu“ sowie „Abduktion“ / „Adduktion“ beziehen und dazu braucht man das Verständnis der Neutral-Null-Methode.

Die Neutral-Null-Methode wird international benutzt, um Einschränkungen der Beweglichkeit zu dokumentieren, und diese in Grad-Zahlen eindeutig zu beschreiben: der Name bezieht sich auf die festgelegte Referenzstellung aller menschlichen Gelenke, die den Wert Null zugeschrieben bekommt.

Jede Abweichung wird in plus- oder minus-Gradzahlenwerten angegeben. Schaut man sich das Bild auf Wikipedia an, sieht man, dass die Hände hierbei in maximaler Supination dargestellt sind, obwohl sie ja eigentlich in Ruhestellung „an der Hosennaht“ liegen würden. Diese abweichende NN-Referenzstellung ist notwendig, damit man dem Handgelenk eine Abduktion und eine Adduktion zuweisen kann.

https://de.wikipedia.org/wiki/Neutral-Null-Methode

(Für die aufrecht stehende Faust im Gueriniere-Sitz wäre also -90° Supination die korrekte NN-Beschreibung).

Für uns ist es allerdings besser, die Guerinieresitz-Grundstellung (aufrecht stehende Faust) als Basis (0°) bezeichnen, von der aus eine Pronation von 1° bis 90° und zur anderen Seite eine Supination von 1° bis 90° möglich sind (damit entfält eine minus-Gradangabe).

Beispiel 1, einhändige Zügelführung links: beim geraden Geradeausreiten ohne Zulegen (Reiterbecken in Mittelpositur) wird die (linke) Zügelfaust in 10°Supination gehalten, die (rechte) Gertenfaust z.B. in 50° Supination.

Beispiel 2, einhändige Zügelführung links: zum Zulegen beim geraden Geradeausreiten mit Pinky Push (Reiterbecken nach vorn gekippt) werden beide Hände in 0° gehalten.

Beispiel 3, einhändige Zügelführung links: zum Abwenden nach links wird die Zügelfaust für wenige Sekunden in eine Pronation von 80° gebracht.

Zur Zeit vermute ich folgende Zusammenhänge: der Pinky-Push wird eingeleitet durch ein radiales Anwinkeln im Handgelenk (Abduktion des Handgelenks) durch Anspannen des radialen Handbeugemuskels sowie des radialen Handstreckmuskels. (musculus flexor carpi radialis und musculus extensor carpi radialis).

Die von uns angestrebte wirkungsvolle massive Ausführung wird erreicht durch ein starkes Anspannen der Gegenspieler: des ulnaren Handbeugemuskels und des ulnaren Handstreckmuskels (musculus flexor carpi ulnaris und musculus extensor carpi ulnaris).

Dadurch spannt sich reflektorisch der lange Kopf des m. triceps brachii an, der wiederum die Unterkante des Schulterblattes nach vorne unten zieht, was die Rippen und damit die Brustwirbelsäule nach vorn drückt.

Dieses löst eine Abflachung der BWS-Biegung (Hypokyphose) aus, was wiederum zu einem Vorschieben der Lendenwirbelsäule und deren Überbiegung (Hyperlordose) führt. Diese Bewegung nun kippt das Reiterbecken weit nach vorn und bewirkt damit das Zulegen des Pferdes.

(Inwieweit hier auch der m. subscapularis mithilft, ist unklar, ebenso wie die Mitwirkung der anderen Oberarm-/Schulterblattmuskeln).

Der Pinky-Pull, die Gegenbewegung mit Zurückführen des Kleinfingers zum Einleiten der Versammlung führt dann über das Einziehen des Bauches durch Streckung der LWS zum Zurückkippen des Reiterbeckens. Er ist vermutlich deshalb etwas schwächer, weil das Nachlassen des Schulterblattdrucks geringer wirkt als das Eindrücken in die Rippen beim Pinky-Push.

Update 4.11.2016:

Unter den Reitkunstdarstellungen im Treppenturm des Schlosses Rosenborg (anzusehen im "Royal Danois", dem neuen Knabstrupperbuch von Bent Branderup) finden sich folgende Gemälde mit unterschiedlich starkem Pinky-Push der Gertenhand:

Passetemps im Terre-a-Terre,

Fanfaron in der Ballotade,

Pompeux in der Kapriole.

Den stärksten, sozusagen den "Pinky Push Maximus", nutzt der Reiter des Hengstes Pompeux für das Auslösen der Kapriole. (Leider bin ich noch nicht soweit, das selbst zu probieren.)

Es ist also sicher mehr als nur ein kleines Fünkchen Wahrheit an Bents These, dass die dänischen Pferde damals nicht zuletzt auch deshalb in aller Welt so begehrt waren, weil ihre Reiter sie mit dieser außergewöhnlichen Brillianz präsentieren konnten!

5.11.16.: Erkenntnis des Tages:

Schon Pluvinel hielt die Gerte fast immer im "Boquetgriff" (als hielte man einen Blumenstrauß).

Das Gegenteil, den "Anglergriff" (Daumen am Gertenschaft aufrecht aufgestellt zum Stabilisieren der Angel beim Auswerfen) nutzte ich häufig, um die Gerte zu stabilisieren.

Wie ich schon am 26.10. herausgefunden habe, blockiert der Anglergriff den Pinky Push massiv. Heute nun habe ich bemerkt, dass man den Pinky Push (also das Reiterbecken nach vorn kippen) deutlich verstärken oder sogar ersetzen kann , wenn man den Daumen hinter der Gerte senkrecht stellt und mit ihm gegen den Schaft drückt!

Daraufhin habe ich nochmal den Anglergriff probiert und wieder festgestellt, dass dieser das Reiterbecken nach hinten kippen lässt (also die Versammlung unterstützt).

Die Rosenborgdarstellung des Hengstes Recompence bedeutet also, dass der Reiter in diesem Moment eine Versammlung einleitet, möglicherweise ist hier eine Schrittpassage dargestellt.

Auch zur Unterstützung der Levade des Hengstes Mars wird hier der Anglergriff eingesetzt.

Kein Wunder, dass Paco beim Angaloppieren früher sich fast immer in eine Courbette erhob (einmal sogar eine gesprungen war) und auch Picasso immer im Terre-a-Terre ansprang: Ich saß nicht schwer nur auf der Vorhand durch die pronierten Hände und kippte dadurch mein Becken nach hinten, sondern drückte auch noch im Anglergriff massiv auf den Gertenschaft!

Darstellungen mit Anglergriff im "Royal Danois": Svan, Mars, Imperator, Tyrk, Recompence

Update 22.12.16 und 04.02.17:

Nachdem ich die Anleitung Eisenbergs für das Auslösen des Schulterhereins erfolgreich ausprobiert und teilweise in meine Hilfengebung eingebaut hatte, versuchte ich als nächstes, seine Art des Kruppehereins mit ca. 80° Abstellung zu erlernen: leider war das auf eine sanfte Weise nicht möglich und ich musste das Projekt nach 2 Tagen entnervt aufgeben.

Als ich daraufhin zufällig bei Gueriniere nachlas, entdeckte ich seinen scharfen Kommentar zu dieser Lektion, mit dem er auch große Reitmeister kritisierte, darunter Pluvinel, Newcastle (S.234), Eisenberg (S.38) und Ridinger (selbst für diese Größen der Reitkunst gilt also gelegentlich: "Nobody is perfect!"). (Siehe z.B. Branderup/Kern S.73 [hier wird seine Kritik nur auf das „Schulterheraus“ = „Konterschulterherein“ bezogen]).

Gut, dass ich (bzw. eigentlich meine Pferde) frühzeitig selbst erkannt hatte, wie gefährlich und schädlich diese Lektion ist!

Seitdem reite ich meistens Kruppeheraus und habe begonnen, Guerinieres viel stärkeres Croupe-au-mure anzuwenden, das er selbst als Schenkelweichen mit Kopfstellung in die Bewegungsrichtung bezeichnet, mit einer Abstellung von ca. 80°. Beim längeren, jüngeren Picasso geht das gut voran, beim älteren, kürzeren Paco mit seinem kurzen, sehr starken Rücken ist es schon bedeutend schwerer!

Diese Abstellung von 80° zur langen Wand (das entspricht 10° zur kurzen Wand, auf die man zugeht) taucht mit demselben Wert in vielen Übungen wieder auf: Gueriniere nutzt sie in der Traversale, im Karree, in der Demi-Volte und Pirouette.

Das wichtigste Zeichen für ein gelungenes Croupe-au-mur ist, neben der Beibehaltung der genau gleichen Abstellung, wenn das Pferd das äußere Vorderbein in einem schönen Bogen über das innere führt, denn das geht nicht, wenn es auf den Schultern liegt. Keinesfalls darf das innere Vorderbein einen großen, spektakulären Ausfallschritt machen, weil es damit auf die Vorhand kommt und obendrein häufig die Hinterhand verliert, sodass diese aus- und das Pferd auseinanderfällt. Es würden die drei wichtigsten Ziele dieser Übung verfehlt: Das Aufrichten der Vorhand, das vermehrte Untertreten der Hinterbeine und die Vorbereitung auf den Seitwärtsgalopp in genau derselben Haltung und Abstellung. Ich meine, schon nach 10maliger Anwendung eine deutliche Zunahme der Schulterfreiheit des Pferdes zu fühlen.

Kruppeherein wende ich an der Wand nur noch selten an, und wenn, dann mit mindestens 2m Abstand des Pferdekopfes zur Wand, wie es de la Broue und Gueriniere (für Ausnahmen) gerade noch als zulässig ansehen.

Update 08.01.2017:

Hält man die Fleck Dressurgerte zwischen den Oliven, ergibt sich ein viel zu langer Überstand nach unten. Gueriniere empfiehlt ja ohnehin, das Ende der Gerte in der Faust verschwinden zu lassen. Beim Umstieg auf eine Naturgerte habe ich heute festgestellt, dass sich auch hierbei eine Pinky-Push Blockade ergeben kann, wenn die Gerte mittig in der Handfläche endet (so wie oben beschrieben bei der Olive); man muß also das Gertenende tiefer, auf dem Kleinfingerballen, abstützen, wenn man den Pinky Push nutzen will. Ich nenne diese Gertenhaltung Semi-Bouquetgriff (Gertenende verschwindet in der aufrecht stehenden Faust).

28. Jan. 2017: 400 Jahre alte Bestätigung entdeckt

Beim heutigen Stöbern im de la Broue fand ich heraus, dass er (anscheinend als einziger der alten Meister) einen direkten Zusammenhang zwischen einem eingezogenen Bauch und dem Einrollen der Schultern beschrieb: der Reitersitz solle: "den Reiterbauch etwas vortreten lassen(d), damit die Schultern nicht gewölbt werden" ("L'estomac un peu avancé pour ne paroistre avoir les epaules voultees").

Je älter der Mensch ist, desto häufiger tritt ein Rundrücken auf. Das bedeutet, es hat sich eine Hyperkyphose des oberen Teils der Brustwirbelsäule (eine Art runder Buckel) gebildet, die zu einem Hochrutschen der Schulterblätter führt und mit den permanent eingerollten, nach vorn gekommenen Schultern verhindert, dass die Schwingungen im Reiterrücken absorbiert werden.

In diesem Falle kommt der Pinky-Push nicht oder nur minimal durch: der Reiter muss daher versuchen, aktiv den Bauch vorzuschieben um sein Becken aktiv nach vorn zu kippen, wenn das Pferd zulegen soll. Außerdem muss er teilweise den Oberkörper weiter nach hinten halten, auch um ein Vorfallen seines Kopfes zu minimieren.

Die Supinationshaltung der Hände bringt beim ausgeprägten Rundrücken ebenfalls nicht den maximalen, aber trotzdem einen spürbaren Effekt.

Jeder Mensch muss ständig auf eine gute Körperhaltung achten und sich mindestens 50x am Tag korrigieren: beim Gehen, Liegen,Stehen, Sitzen, am Schreibtisch, am Rechner (Vertikalmaus), beim Autofahren,etc.

Die Bundeskanzlerin weiß das auch: die Merkel-Raute läßt sie nicht nur gut dastehen, sondern ist gleichzeitig eine aufrichtende KG-Übung.

Es gibt sehr gute Yoga-, KG-, Atemgymnastikübungen im Internet, um dagegen an zu wirken und die Dehnung der stark verkürzten Bauchmuskeln und die Straffung der Rückenmuskeln zu ermöglichen.

2/3 aller Betroffenen spüren zunächst viele Jahre lang keinerlei Schmerzen, so ist ihr Leidensdruck gering.Vielleicht wirkt hier ja der Wunsch nach einem guten Reitersitz als „Kandare mit aufrichtender Wirkung“?

Update 05.02.17:

Inzwischen ist mir klargeworden, dass die Supination der Gertenhand nicht nur den Zweck erfüllt, den Reiterbauch etwas vortreten zu lassen, sondern auch durch die Aufhebung der Daumendruckeinwirkung auf die Stellung des Reiterbeckens vorteilhaft ist: er liegt hier zwar manchmal genauso längs der Gertenschaftes wie beim Anglergriff, kann aber durch die Drehung der Handfläche nur zur Seite einwirken. So passiert nichts, wenn der Reiter mal klemmig wird und den Daumen andrückt.

Update 19.02.17:

Nicht nur die Supination der Gertenhand neutralisiert den Pressdaumen: ebenso wichtig ist eine starke Streckung des Zeigefingers längs des Gertenschaftes: ich nehme an, dass die Streck- oder die Beugesehne des Zeigefingers den Oberarmmuskel blockiert, der ansonsten das Vorschieben des Schulterblattunterrandes (und damit die Kippung des Reiterbeckens nach hinten) auslösen würde.

Wenn der Reiter dies weiß, hat er einen vorzüglichen zusätzlichen Anreiz, auf die korrekte Handhaltung zu achten: bei mir ist z.B. das Croupe-au-mur nach links im Linkshändersitz besonders schwierig: wie wohl die meisten, habe ich zunächst den Gueriniere-Sitz im Rechtshändersitz trainiert, und erst nach Monaten auch im Linkshändersitz, so dass letzterer immer eher der weniger geübte ist. Dazu kommt, dass Picassos schlechter biegsame Seite die linke ist.

Mein Sitz fällt also hierbei besonders schnell auseinander und ich werde klemmig mit der Folge, dass das Pferd im Croupe-au-mur rückwärts gehen will. Hier stört ein einwirkender Pressdaumen massiv: wenn mir das bewusst wird und ich den linken Zeigefinger stark strecke, das das testweise seitliche Andrücken des Daumens an die Gerte keinerlei Muskelbewegung in meinem Rücken erzeugt, kann ich wesentlich besser korrigierend einwirken: es kommt zu einer spürbaren Erleichterung!

Wenn ich nun die Gertenfaust (jetzt die linke) eine Fausthöhe tiefer stelle und den linken Kandarenzügel in den kleinen Finger einhake, wirkt dieser mit einer bisher ungeahnten Leichtigkeit und Präzision ein, und ich kann ihn ebenso leicht durchhängend einsetzen wie beim einhändigen Reiten!

Update 02.03.17: Neue Bezeichnungen erforderlich!

Wenn der Reiter keinen symmetrischen Sitz benutzt und immer wieder die Sitzweise wechselt, verlieren „rechts“ und „links“ ihren eindeutigen Bezug, es sei denn, man möchte immer dazusetzen: „im Linkshändersitz“/“Rechtshändersitz“.

Deshalb benutze ich jetzt folgende, eindeutige Begriffe:

- die „Gertenhand“, bzw. die „Zügelhand“;

- für die Bahnrichtung: „auf der Zügelhand reiten“/ „auf der Gertenhand reiten“;

- für die Zügel: „Gertenhandzügel“ oder „Gertenzügel“ / “Zügelhandzügel“;

- für den Gerteneinsatz: „von der Gerte weg gebogen“ (= Gerte parallel zum Pferdehals); „zur Gertenhand gebogen“(= Gerte gekreuzt über den Mähnenkamm), oder „zur Zügelhand gebogen“;

Sauniers Handhaltung weicht etwas von Guerinieres ab, die Beschreibung wäre dann:

Ist das Pferd zur Gertenhand gebogen, wird die Gertenhand immer tiefer gehalten, um im Bedarfsfalle mit dem kleinen Finger in den Gertenzügel greifen zu können.

Ist das Pferd zur Zügelhand hin gebogen, wird diese tiefer gestellt.

Im Geradeaus ohne Biegung werden beide Hände in gleicher Höhe, dicht beieinander, gehalten.

Zwischenbilanz 02.März 2017:

Ein Jahr ist nun vergangen, seit ich die ersten zaghaften Versuche in Richtung Guerinieresitz unternahm; er hat mich zunehmend fasziniert und ich habe seitdem folgendes gelernt:

Mein anfängliches Ziel, die rechte Hand immer tief zu stellen, hat sich für die Linksstellung und das Gerade-Gerade nicht bewährt: nur in der Gertenhandbiegung wandert sie nicht von selbst hoch., ist das Pferd aber anders gebogen, behindert sie nur.

Das Ziel: „Hände nie in Pronation“ hat sich sehr bewährt! Bald musste ich das „nie“ allerdings etwas einschränken: man muss ja die Zügelhand deutlich pronieren, wenn man eine Wendung zur Zügelhandseite einleiten möchte.

Das Ziel „Der Daumen der Zügelhand zeigt immer nach vorn“ hat sich als sehr gut herausgestellt (leichte Abweichungen, bei denen er etwas (bis 20°) zur Gertenhandseite zeigt, schmälern m.E. den Wert dieser Grundregel nicht.

Meine Entdeckung des Pinky-Pushes in diesem Forschungsjahr ist mein ganzer Stolz und war nur möglich durch den Wechsel von der pronierten zur vorwiegend supinierten Handhaltung. Ich halte ihn für einen großen Schritt vorwärts und hoffe, damit meinen Einsatz von Sporen ganz oder wenigstens zu 90% abschaffen zu können, ganz im Sinne des alten, von Newcastle zitierten Sprichwortes, : “Ein freies Pferd braucht keine Sporen!“

Die dritte Säule meines Gueriniere-Sitzes sollten die nach vorn gehaltenen Beine sein. Dies stellte sich anfangs sehr schwierig dar, wurde aber mit dem Einsatz des Pinky-Pushs wesentlich leichter. Die Formulierung "Der Reiter soll seine Beine in der Regel „vor dem Pferd“ haben, entstand zwar zunächst durch einen Übersetzungsfehler bei meiner mühseligen Wort-für-Wort Übersetzung des Broues, ich behalte diese Formulierung aber bei, da sie sehr gut mein Sitzgefühl wiedergibt. Durch diese Beinhaltung hat sich meine Sitzeinwirkung und Haltung wesentlich verbessert.

Seit ich herausfand, wie der Pressdaumen wirkt, habe ich sehr lange nur an der Vermeidung dieser versammelnden Wirkung gearbeitet. Mit dem entlang der Gerte ausgestreckten Zeigefinger gelingt das nun sehr gut und ich habe vor kurzem sogar damit begonnen, den Pressdaumen ggf. mal gezielt einzusetzen.

Update 14.03.17: Der "vorgeschobene Unterhals" als Qualitätsmerkmal bei Gueriniere

Durch die Beschäftigung mit dem Croupe-au-mure bin ich auf die zahlreichen Bilder bei Gueriniere gestoßen, in denen ein sogenannter "vorgeschobener Unterhals" des Pferdes erscheint. Nun habe ich bis heute, wie die meisten von uns, geglaubt, dies sei ein sicheres Zeichen für einen weggedrückten Rücken. Wir kennen die Bilder des falschen spanischen Schritts mit vorn hoch heraustretenden Vorderbeinen und einer nachschleppenden Hinterhand, der ein Nach-oben-Kippen des Pferdebeckens und weit nach hinten raustretende Hinterbeine mit sich bringt: dies führt zu einem Senkrücken und kissing spines. Bei Gueriniere aber werden die Hinterbeine weit nach vorn untergesetzt, das Pferdebecken kippt nach unten und der Rücken wölbt sich auf: hier sollte gar kein Senkrücken möglich sein!

Der bei ihm sichtbare Unterhals, bedeutet, dass die Vorhand maximal aufgerichtet ist, und das Gewicht der Vorhand dadurch soweit wie möglich nach hinten auf die Hinterbeine verlagert wird: die Vorhand wird frei (von Gewicht) und damit viel freier, sich zu bewegen!

Besieht man in diesem Lichte die Bilder auf der Fundstücke-Seite, wird deutlich, dass häufig ein leicht sichtbarer Unterhals bei den bestgerittenen Pferden ihrer Zeit stolz abgebildet wird.

Update 22.03.:

In der letzten Woche haben mich meine Pferde belehrt, dass ein zu sehr nach hinten genommener Oberhals und Kopf des Pferdes tatsächlich den Rücken absenken läßt: so muss ich den Versammlungsgradienten zunächst deutlich auf einen kleineren Bereich relativieren. Wenn es möglich ist, würde ich ihn gern demnächst mit einer PC-gestützten Video- und Auswertungssoftware bestätigen und so die Grenzen von beginnender "Anti-Versammlung" durch Voneinander-weg-Streben von Hinterhand und Vorhand auf der einen Seite, und einem zu weit nach hinten kommenden Oberhals auf der anderen Seite festlegen. Bis dahin kann ich weiter nur versuchen, mich auf mein Sitzgefühl zu verlassen, um rechtzeitig ein Absenken des Rückens zu erkennen.

Aufrichtungswinkel

Mein Eindruck ist, dass die alten Meister den Oberhals nur bis zur Senkrechten auf der Körperachse zurücknahmen, alles dahinter aber als schädlich betrachteten. So ist der sichtbare Unterhals wohl nur dann als Anzeichen für einen Fehler anzusehen, wenn der Oberhals hinter diese Senkrechte zurückgeführt wird.

Als Definition dieses Aufrichtungswinkels würde ich daher formulieren: Winkel der vorderen Halskante zur Körperlängsachse.

Maximale gute Aufrichtung mit sichtbarem Unterhals:

weggedrückter Rücken:

In der Skizze von Pablo Picasso entsteht der weggedrückte Rücken durch „Anti-Versammlung“, bei der Vorder- und Hinterbeine auseinanderstreben, hierbei entsteht ein Senkrücken, der eine starke Einschränkung der Tragkraft mit sich bringt.

zu weit zurückgeführter Oberhals:

Bei dem Lecomte Hippolyte und bei der indischen Schulparade dagegen tritt der zweite große Fehler beim Versammeln auf: der Oberhals wird zu weit nach hinten geführt.

Bei

dem Lecomte Hippolyte und bei der indischen Schulparade dagegen tritt

der zweite große Fehler beim Versammeln auf: der Oberhals

wird zu weit nach hinten geführt.

Versammlungsgradient

Der Aufrichtungswinkel allein sagt noch nichts über das Ausmaß der Versammlung aus, denn zu dieser gehört auch die vermehrte Lastaufnahme der Hinterhand.

Am stehenden, hochversammelten Pferd kann man besonders gut sehen und messen, worauf es Broue, Newcastle, Gueriniere und Saunier ankommt, daraus habe ich den Versammlungsgradienten entwickelt: zieht man vom Höhepunkt des Nackens, dem Atlantoaxialgelenk, eine gerade Linie zum am weitesten hinten stehenden Hinterhuf (der die meiste Last trägt), ist diese Linie umso weniger geneigt, je dichter diese Punkte beieinander liegen. Dieser Gradient (= Steigung oder Neigungswinkel) ist bei den Pferden von vielen Dingen abhängig: vom Rahmentypen, von der Halsform, von der Stärke und Art der Hüftenbeugung, aber auch von der Lektion: Schulparade und Courbette (Levade) auf der Stelle, Piaffe, Trabpassage, Schrittpassage in Bewegung usw. und ist nur anwendbar, wenn a) keine Anti-Versammlung stattfindet und b) der Aufrichtungswinkel zur Körperachse 90° nicht überschreitet.

In der Schulparade kann man sehr gut beobachten, wie die Schulterfreiheit (von Gewicht) mit dem Steilerwerden des Versammlungsgradienten zunimmt: in der gebogenen Schulparade wird zunächst eine Schulter ganz von Gewicht befreit und dieser Vorderhuf hebt als erster vom Boden ab, und erst wenn das komplette Pferdegewicht auf den Hinterbeinen liegt, folgt das Abheben des anderen Vorderhufes.

Gemessene Werte: Die meisten Pferde auf der Fundstücke-Seite stehen im Quadrattyp, deshalb gebe ich im Folgenden keinen Rahmentypen an! Alle Werte nur Annäherungswerte, da die Pferde häufig etwas seitlich dargestellt wurden! ).

Die griechische Schulparadenstatue hat einen Versammlungsgradienten von ungefähr 70°,

Der Sarazene aus der neapol. Krippe hält sein Pferd in einem Versammlungsgradienten von 69°,

römischer Siegelstein: 65°

Etude pour la course des Barberi: zum vorderen,belasteten Hinterfuß: 72°

Vendome: 68°

Reiterin im Bois de Bologne: 62°

Die mesopotamische Schulparade: 58°,

Napoleon auf dem Schimmel: 59°

Schulparade im Parthenonfries: 70°

La Broue,Newcastle, Gueriniere und Saunier benutzen einen hohen Aufrichtungswinkel und einen steilen Versammlungsgradienten zur Entlastung der Vorhand in vielen Lektionen: z.B. im Schulterherein, Croupe-au-mure sowie für die Traversale in der Pasege (und Passage?) und in der Demi-Volte.

Vielleicht werden wir irgendwann erkennen, dass ein bestimmter Versammlungsgradient (z.B. die 80° der unten abgebildeten Courbette) die Grundlage für ein ermüdungsarmes Hüpfen in Courbetten ist?

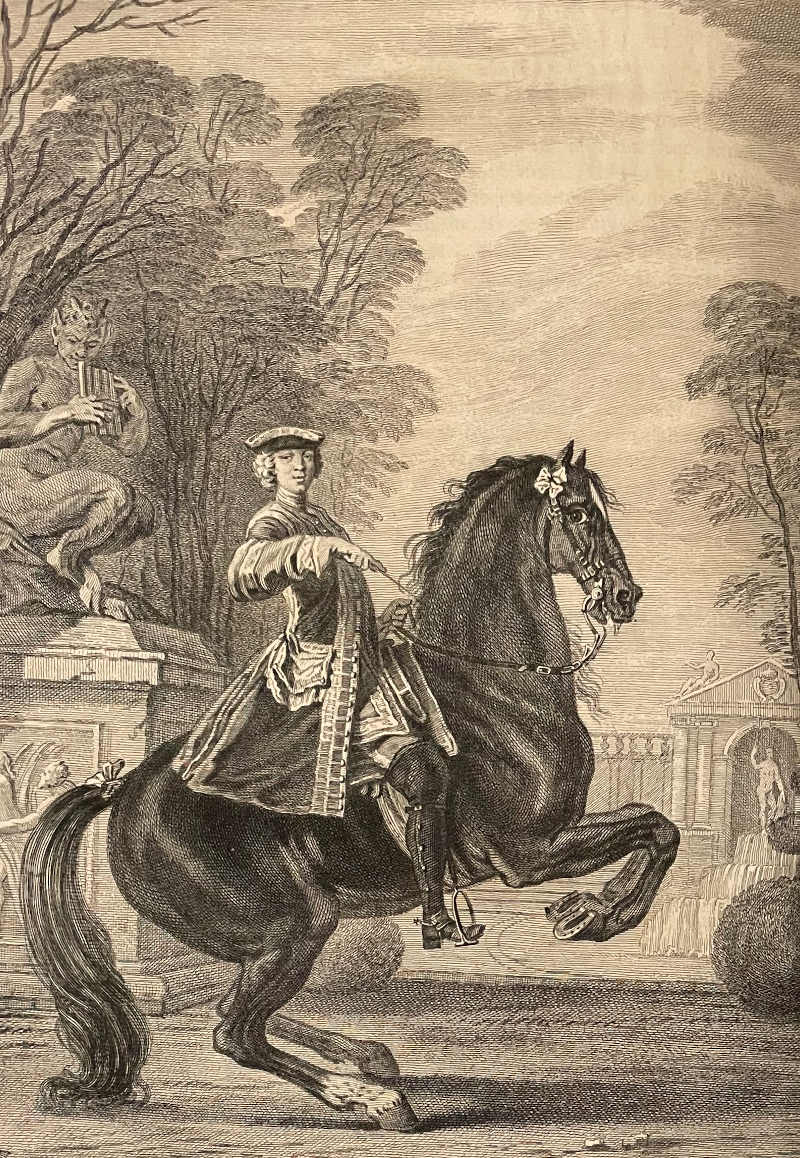

Ideale Levade/ früher Pesade bei Gueriniere, (die Kopfhaltung des Reiters ist falsch dargestellt: künstlerische Freiheit des Malers)

Update 12.April 2017

Habe gestern bei La Broue gelesen, dass für einen korrekten 85°-Seitwärtsgang die Voraussetzung ist, dass Rumpf und Hals des Pferdes nicht gebogen werden. Jetzt ist mir klargeworden, warum Saunier das Tieferstellen der inneren Hand damit begründet, dass nur der Kopf gestellt werden soll : er verhindert damit einen „um sich herum biegenden, inneren Zügel“!

Auch Gueriniere schreibt, dass für den Seitwärtsgang Rumpf und Schultern gerade bleiben sollen!

Damit habe ich das Rätsel der Handhaltung Guerinieres nun vielleicht komplett gelöst!

Stellt er die Gertenhand tief, damit der innere Zügel den Pferdehals so wenig wie möglich berührt, um beim behutsamen Straffen des inneren Zügels der Trensenkandare möglichst wenig Halsbiegung auszulösen,

supiniert er die Hand, um einen erhabenen, aufrechten und freien Sitz zu erhalten.

streckt er den Zeigefinger längs des Gertenschaftes aus, um nicht versehentlich einen Pressdaumen einwirken zu lassen.

Update 16.April 2017/09. Mai 2017:

Nach viermonatigem Einüben des 80°-Seitwärts-Schrittes als Croupe-au-mure (Gueriniere fordert hierzu, die äußere Schulter des Pferdes auf einer Linie mit seiner inneren Hüfte zu halten), im Renvers-Karree (mit Vorhandwendungen in den Ecken) und Normal-Karree (Kruppe zur Mitte, mit Hinterhandwendungen in den Ecken) und gelegentlichen Versuchen, im Gelände dieselbe Abstellung im Seitwärtsgalopp zu erhalten, ist mir heute erstmals gelungen, bei einer Trabpassade die im 80°-Seitwärts-Schritt begonnene Demi-Volte mit zwei Terre-a-Terre Sprüngen zu schließen. Broue nennt diesen Seitwärtsgalopp am Ende der Demi-Volte „Terre-a-Terre“; (siehe Band 2, S.43).

Newcastle sieht den diagonalisierten Schritt als Ergebnis des Seitwärtsgangs (bei ihm z.B. als Travers mit der Kruppe zum Pilaren, das beim ihm die Bezeichnung "halbe Schulter vor" hat). Er sagt, wenn die Vorderbeine kreuzen, greift das innere Hinterbein aus, und wenn die Hinterbeine kreuzen, greift das innere Vorderbein aus: das ist dann eine Trabaktion (= diagonalisierter Zweitakt).“

Er schreibt auch über das Seitwärts: "wenn die Vorderbeine kreuzen, wird die Vorhand eng, und gleichzeitig die Hinterhand weit durch das Ausgreifen des inneren Hinterhufes. Wenn dagegen die Hinterbeine kreuzen, wird die Hinterhand eng, und gleichzeitig die Vorhand weit durch das Ausgreifen des inneren Vorderbeines. So ist das Pferd im vollen Seitwärts immer in einem halben Terre-a-Terre: dem Terre-a-Terre der Hinterhand, wenn diese weit ist, und im anderen Moment im Terre-a-Terre der Vorhand, wenn letztere weit ist".

Update 23.04.2017:

Beim gestrigen Versuch, eine Traversale im Schritt zu reiten, ging mein Pferd wie selbstverständlich zunächst seitwärts: ich war völlig erstaunt! Aber kein Wunder nach monatelanger Seitwärts-Arbeit! So musste ich ihm nun explizit sagen, wie viel Vorwärts noch dazu kommen sollte! Dabei wurde mir klar, dass meine jahrelangen Trabtraversalenversuche im Arbeitstrab völlig falsch gedacht gewesen waren!

Es fällt mir sehr schwer, von der heute üblichen, raumgreifenden Trabtraversale (eher auf der Vorhand) umzudenken auf eine Seitwärts-Schritt-Traversale mit sehr hoher Aufrichtung und auf der Hinterhand!

Wenn Gueriniere beim Wechsel durch die Bahn auf zwei Hufschlägen davon spricht, dass La Broue sagt, der Reiter müsse sehr sorgfältig das Übertreten des äußeren Vorderbeines über das innere in einem bestimmten Moment unterstützen, erinnert mich das nun an die Art, wie ich im Seitwärts-Schritt mein Pferd zu unterstützen versuche.

Jetzt mach ich lieber eine steile, aber kürzere Seitwärts-Schritt-Traversale, da ich von früher her immer noch viel zu ungeduldig bin, den Wechsel zu beenden... Außerdem gelingt im Seitwärts-Schritt der Wechsel durch Umkehrung der Schultern viel besser.

Update 29.04.17:

Seit ich Sauniers Bezeichnung „Schrittpassage“ fand, vermutete ich, dass mit Passage, die in einigen Texten nur Königen und Fürsten erlaubt war, häufig gar nicht ein Schwebetrab, sondern die Schrittpassage gemeint war, und jetzt habe ich erstmals einen Text gefunden, der das bestätigt: im Kapitel „ Über das Geradeaus-Passegieren und wann und wo es anzuwenden ist“, schreibt Nicolas di Santa-Paulina (1696) im L'Arte de cavallo, S.96:

"Es gibt vier Arten, ein Pferd zu passegieren [....] Die Trabpassage ist geeignet für junge und für bizarre Reiter. [....] Man kann auch im Schritt passegieren, das bedeutet, dass es wie im Trabe die Hinterbeine und die Vorderbeine anhebt, aber nicht in ganz exakt demselben Moment wie im Trab, sondern mit einer unspürbaren Pause vor der Bewegung des anderen Beines, das Pferd hebt das Vorderbein höher als das Hinterbein, und wenn das andere (Paar) in gleicher Höhe gehoben wird, spricht man hier von der Passegio, die, auch wenn sie nicht so anmutig ist wie im Trabe, trotzdem majestätisch und angebracht für einen Fürsten ist.“

Die Schrittpassage geradeaus wurde also auch von hochgestellten, mächtigen Personen angewendet.

Update 21.Mai 2017:

Nachdem ich vor einigen Tagen ein paar schöne Terre-a-Terre Sprünge an der Hand erreicht habe, hat sich Paco heute im Croupe-au-mure an der Hand, nach einem versehentlich ausgelösten Terre-a-Terre Sprung rückwärts, beim nächsten so weit bremsen lassen, dass er nur die Hinterbeine vorsetzte, aber die Vorderbeine nicht vom Boden abhob: so stand er mit einer sehr abgesenkten Kruppe da und ließ sich sogar dazu bewegen,daraus 2 Schritte im Seitwärts mit dieser starken Absenkung zu machen; vielleicht wird das mein Weg , um einen starken Versammlungsgradienten im Seitwärts zu erreichen?

Mein Trainingsprogramm (in der Halle) beginnt immer mit der Schulparade an der Hand und weiter à la Gueriniere (zuerst allerdings in Handarbeit): Schulterherein (35°) im Schritt auf beiden Händen, dann Croupe-au-mure (80°) im Schritt auf beiden Händen, dann aufsitzen und Geraderichten im frischen Trab auf der Mittellinie durch die Länge der Bahn, dann wieder Schulterherein und Croupe-au-mure im Schritt, diesmal im Sattel.

Für den 80°-Seitwärtsgang platziere ich die Gerte wie in dem Holzschnitt bei Sébillet schräg nach vorn unten vor der inneren Schulter (am Boden führe ich das Pferd von außen).

Update 07.Juni 17:

Inzwischen ist mir klargeworden, dass ich beim Guerinieresitz nicht nur die Beine vor dem Pferd habe (manchmal nur sehr wenig, aber immer spürbar!), sondern auch meinen Bauch; und weil mein Oberkörper nicht mehr nach vorn geneigt ist, wird auch dieser vor der Bewegung des Pferdes gehalten: der Reiter fühlt sich getragen wie ein Schiff vor dem Wind! Jetzt nenne ich es: Der Reiter sitzt vor dem Pferd.

Rückblickend fühlt sich der alte Sitz dagegen an, als schiebe man eine Schubkarre vor sich her, die Reiterbeine und den Bauch hinten, den Oberkörper nach vorn und den Kopf nach vorn unten.

Update 07. Juli 2017:

Beim Erforschen des Fersenanhebens ist mir ein weiterer, wichtiger Vorteil des "Beine vor dem Pferd" aufgefallen: testet man nach langen Monaten wieder einmal das falsche Hochziehen der Fersen im herkömmlichen Sitz mit den "Beinen hinter dem Pferd", prallt der Reiter immer wieder mal gegen den vorderen Teil des Sattels/die Galerie: diese unangenehme Nebenwirkung des herkömmlichen Sitzes hatte ich inzwischen schon ganz vergessen!

Update 24.Juli 2017

Nach der letzten Supervisionsstunde bei Marius ist mir klargeworden, dass Guerinieres Erfindung des Begriffes „Croupe-au-mure“ zwar wunderbar geeignet ist, das Seitwärts mit dem Kopf an der Wand zu unterbinden, aber den Nachteil hat, dass die Wand lang ist: Der Reiter tendiert sehr dazu, viel zu früh die gesamte Länge der Wand im Seitwärts reiten zu wollen.

Besser ist es wohl, den Ansatz La Broues zu verfolgen: nur ein bis zwei Schritte Schritte seitwärts (und diese kombiniert mit etwas Vorwärts) zu reiten und dann vier bis fünf Schritte geradeaus vorwärts, und dies über Wochen immer mehr zu steigern.

Da diese Übungen zunächst traversaleartig beginnenn, denkt man sich besser, wie immer in der Traversale, die beabsichtigte 85°-Abstellung zur Wand entlang der man sich bewegt (hier die kurze Seite der Bahn) besser als 10°-Abstellung zur Wand, auf die man sich zu bewegt (im Bild die rechte Seite der Reitbahn).

Update 12.08.17:

Während des Urlaubs hatte ich Muße, über Nestiers Schulparade in ihrer wunderbaren Leichtigkeit nachzudenken und diese Abbildung in Ruhe zu analysieren:.

Er nutzt den Guerinieresitz: die Zügelhand steht aufrecht mit nach vorn zeigendem Daumen (wohl mit ca. 10° minimal supiniert); die Gerte endet innerhalb der Hohlhand des Reiters.

Seine Beine hält der Reiter vor dem Pferd.

Zur Erzeugung der Schulparade zieht er die Schulterblätter etwas stärker zusammen und weiter nach unten, hierdurch wird das Brustbein des Reiters deutlich nach vorn geschoben; er entlastet den mittleren Rücken des Pferdes durch leichtes Anheben der Ferse, und den oberen Brustkorb des Pferdes durch den beidseitigen Bügeltritt welcher die Oberschenkel des Reiters öffnet. Mit der Zügelhand übt er einen leichten Pinky-Pull aus, was zum einem Abkippen des Reiterbeckens nach hinten führt. So wird der Reiterrücken zum Ebenbild des Pferderückens: Aufrichtung der Vorhand mit Abkippen des Beckens.

Er zeigt hier die spezielle, sehr schwierige Zügelführung zur Unterstützung der Rechtsbiegung beim noch nicht gut ausgebildeten Pferd: er führt den rechten Trensenkandarenzügel, wie 20 Jahre vorher von Gueriniere beschrieben, mit der tiefgestellten rechten Hand. (Ein Reiter, der erst seit wenigen Jahren akademisch reitet, sollte bei Problemen mit der Rechtsstellung seine Pferdes lieber in den Linkshändersitz wechseln, um weiter einhändig reiten zu können!)

Erschwert wird die hierfür notwendige Präzision der Zügeleinwirkung noch durch eine Kandare mit sehr kurzem Unterbaum, die durch die Reduktion des Zügelwegs schon ein minimales Anziehen des Zügels einwirken lässt.

Abweichend von den Darstellungen in Guerinieres „Ecole de cavalerie“ hält er die Gerte abwärts (in Skistockposition) und führt den rechten Kandarenzügel zwischen Ring-und Mittelfinger. Die Gerte liegt am Oberschenkel an, um an der Gertenhand so wenig Pronation wie möglich zu erzeugen und der Hand etwas mehr Bewegungsfreiheit über dem Gertenende zu verschaffen. Diese Gertenhaltung erschwert ein Rechtsstellen noch zusätzlich, da die Gerte nun nicht mehr an der linken Halsseite, von sich weg biegend eingesetzt werden kann.

Das Seil, das als zweites Zügelpaar dient und gerade nicht benutzt wird, ist für eine normale Unterlegtrense zu hoch über dem Kandarenmundstück befestigt: ob es sich hier um eine ganz besondere Zäumung handelt, bleibt weiterhin unklar.

Die Schaumkette weist darauf hin, dass es sich um eine Trensenkandare handelt.

Mit freundlicher Genehmigung des British Museum

Update 01.Nov.2017:

Der stabile Guerinieresitz ermöglicht folgende sehr feine und leichte Hilfengebung zum Biegen des Pferdes:

Hält man die Gerte in der aufrechten Faust im Semi-Bouquetgriff (Gertenende verschwindet in der aufrecht stehenden Faust) mit einer Vorwärtsneigung der Gertenspitze von nur ca. 10°, wobei das Gertenende in der Hohlhand abgestützt wird, kann man durch Beugen und Überstrecken im Handgelenk ganz fein dosiert eine Biegung auslösen.

Zu Beginn, um seinen eigenen Körper und und den des Pferdes zu sensibilisieren, beginnt man mit der stärksten Beugung/Streckung im Handgelenk: zur Biegung des Pferdes zur Gertenhandseite hin benutzt man eine Überstreckung und hält die Gertenhand hierbei weiter hinten als die Zügelhand. Möchte man z.B. im Rechtshändersitz (Gerte in der rechten Hand) ein Schulterherein nach rechts, dreht man die Faust so nach außen, dass eine maximale Überstreckung des Handgelenks entsteht: die Knöchel (MCP-Gelenke der Finger) zeigen ganz nach rechts; die Gertenhand steht weiter hinten als die Zügelhand, und der Reiter lässt es zu, dass sein linker Oberschenkel etwas mehr gegen den vorderen Teil des linken Sattelblattes drückt. Hierbei kommt die linke Reiterschulter etwas vor.

Möchte er in das Kruppeherein rechts wechseln, braucht er nur die linke Schulter etwas zurückzunehmen und den linken Oberschenkel etwas vom Sattelblatt zu entfernen, was den rechten Oberschenkel vermehrt gegen das Sattelblatt drückt und zu einer Drehung des Pferdes unter ihm ins Kruppeherein rechts führt.

Für die Biegung nach links (zur Zügelhandseite) führt er die Gertenfaust weiter nach vorn als die Zügelfaust, dreht sie aus der Überstreckung in eine starke Beugung, sodass die Fingerknöchel der Gertenfaust nun zur linken Seite zeigen und gestattet wieder für das Schulterherein dem rechten Oberschenkel ein leichtes Anlegen an den vorderen Teil des rechten Sattelblattes; für das Kruppeherein links dreht er wieder das Pferd unter sich.

Auch ein ganz weicher Wechsel aus dem Schulterherein rechts in ein Kruppeherein links ist sehr gut möglich.

Am besten üben kann man das auf einer langen Geraden, z.B. im Gelände, oder aber in einer großen Halle durch die Länge der Bahn (denn nur hier sind die Einwirkungen der Wände auf das Pferd gleich stark).

Dasselbe gilt natürlich spiegelbildlich für den Linkshändersitz.

Nach Erlangen des Gefühls für diese Hilfe und einiger Routine wird man feststellen, dass meist gar keine starke Drehung im Gertenhandgelenk mehr nötig ist, ja z.B. im Galopp sogar dazu führen kann, dass das Pferd sich durch diese sehr leichte Hilfe überfordert fühlt und mit dem Kopf schlägt, oder den Galopp abbricht! Hier lernt man dann schnell, mit wie wenig man auskommen kann, um ein Schulterherein oder Kruppeherein im Galopp zu erhalten.

Möchte man gleichzeitig einen Pinky-Push anwenden, muss man das Gertenende auf dem Endglied des Kleinfingers abstützen und diesen betont nach vorn schieben (dabei kommt die Gerte der Reiterstirn natürlich etwas näher).

Ein gerades Gerade ist dann zwischen diesen Hilfen, minimal angewendet, viel besser zu erreichen!

Update 4.Nov. 2017:

Erst gestern, beim Verfassen der schriftlichen Übersetzung des Kap.25 ist mir klargeworden, dass La Broue das Herüberbringen der Mähne auf die andere Seite auch medizinisch begründet: Es vermehre die Durchblutung der festen Halsseite; eine Lockerungsmöglichkeit verspannter Muskulatur durch Wärme ist ja seit dem Altertum bekannt!

Wie wohl die meisten Reiter nach Begreifen der Tatsache, dass die Mähne fast immer zur gut biegsamen Seite des Halses hängt, hatte ich vor Jahren schon versucht, ob es eine positive Wirkung erbringt, sie umzulegen: leider waren meine Pferde damit nicht einverstanden und schüttelten sich prompt solange, bis sie wieder an alter Stelle lag: jetzt aber, nach vielen Jahren Gymnastizierung lassen sie die Mähne liegen!

Eine vielleicht noch wichtigere Ursache für ein positives Ergebnis ist aber wohl die Reiterpsyche: jahrelang konditioniert, die schlechte Seite mehr zu beachten als die gute, passiert es mir nun, dass ich mich freue, dass sich die mähnenfreie Seite unerwartet so schön rund biegt, und verlange auf dieser Seite gar nicht mehr (es kommt viel weniger zum Überbiegen der guten Seite!), auf der Seite mit der Mähne dagegen gehe ich nun unbewusst davon aus, dass diese die gute ist und bin deshalb auch hier mit einer leichten Biegung zufrieden. Auf beiden Händen bin also häufig viel entspannter!

Da ich das Glück habe, dass beide Pferde unterschiedliche gute Seiten haben (Paco ist Linksträger und Picasso ist Rechtsträger) bin ich gewohnt beides zu bearbeiten: einen schlechtere Rittigkeit aufgrund „Linkshändigkeit“, wie früher abergläubisch unterstellt und von La Broue erwähnt, konnte ich nicht feststellen, vielleicht auch deshalb, weil wir ja heute auch den Linkshändersitz des Reiters zulassen und so alle Pferde gleich bearbeiten können.

Update 25.11.17:

Seit ich vor einigen Tagen das Kapitel 33 aus Band I des Cavalerice zur Vorbereitung meines La Broue Buches erstmals exakt übersetzte, trainiere ich die ganze Parade aus den schnellen Bewegungen nach seiner Art (allerdings nehme ich anstatt des Rückwärtsrichtens eine Schulparade, weil ich befürchte, dass das Pferd sonst nicht mehr zuverlässig unterscheiden kann, bzw. will, und dann das leichtere Rückwärtsgehen bevorzugt, wenn man eine Schulparade auslösen möchte). Dass diese heftige Parade das Pferd so ruhig lässt, hätte ich niemals erwartet: aber die 4-5 Schritte im stark versammelten Schritt, und die 3 folgenden Wendungen beruhigen das Gefühl des Pferdes völlig, und trotzdem spurtet es bei Anforderung sogleich wieder los. Diese Lektion führt jetzt schon zu einer Verbesserung aller anderen, so wie er es beschreibt, und die Pferde bekommen jedes Mal mehr Mut und Selbstvertrauen.

L'Arrêt avec le Cavesson (Die ganze Parade mit dem Kappzaum), Lithographie von Charles Motte, ca. 1830, nach Eisenberg

„Um die ganze Parade mit Anmut zu formen muss das Pferd die Hüftenbeugen, darf es nicht seitwärts übertreten und nicht gegen die Hand drücken, sondern seinen Kopf ruhig, die Halsung hoch und vor dem Reiter tragen. Bei jungen Pferden darf man die ganze Parade nicht zu kurz und zu plötzlich ausführen, um zu vermeiden, ihm die Sprunggelenke und das Maul zu ruinieren. Zum Einleiten muss der Reiter die Waden anlegen, um es zu animieren, er bringt seinen Körper nach hinten, stellt die Hände mit dem Kappzaum und den Zügeln höher, streckt danach kräftig die Knie und tritt in die Steigbügel mit Absenken der Gerte.“

30.11.2017

Beim Übersetzen des Kap. I, 34 musste ich gleich an dieses Bild aus Delft denken: dieser Reiter ist vielleicht durch den Cavalerice beeinflusst worden, die Hinterbeine breit zu stellen.

Delfter Fliese, ca. 1650, der Reiter hat die Beine vor dem Pferd

18.12.2017: Die Beinhaltung: Zwischenbilanz nach 21 Monaten

Den Sitz des Kunstreiters hatte ich deshalb nach Gueriniere benannt, weil in dessen Buch sehr deutliche Abbildungen zu finden sind, die bei Grisone und La Broue leider fehlen; weil ich den Pluvinelsitz falsch finde und weil Newcastle m.E. allzu weit vorne sitzt.

Der Ausdruck „Beine vor dem Pferd“ fiel mir durch einen Übersetzungsunfall zu, und wird von mir seitdem gerne benutzt, weil er so treffend ist.

Ob man seine Beine vor dem Pferd hat, erkennt man daran, dass die Kraft, die man in die Steigbügel tritt, dann durch die ganze Länge des Reiterbeines in seine Wirbelsäule zieht, ohne dass der Reiter aus seinem Sitz kommt, auch nicht, wenn er dabei die Fersen hochzieht. Der musculus gastrocnemius (der hintere dicke Bauch des Wadenmuskels, der zusätzlich zum Anheben der Ferse eine Beugung im Kniegelenk auslösen würde) ist hierbei wenig oder nicht aktiviert, sondern nur der der davor liegende platte Wadenmuskel musculus soleus: der Reiter hat das Gefühl, nur die Seiten der Wade spannen an.

Sind die Beine dagegen hinter dem Pferd, wird diese Kraftlinie in Höhe der Knie völlig unterbrochen, und die Unterschenkel sind nur noch Anhängsel der Kniegelenke, der Reiter verliert deutlich Stabilität in Längsrichtung des Pferdes, aber auch Seitenstabilität, fällt nach vorn und prallt auch sehr häufig unangenehm gegen den vorderen Sattelrand: hierbei ist mehr der hintere dicke Teil des Wadenmuskels, mit dem man das Pferd antreibt, angespannt.

Delfter Fliese, ca 1790; der Reiter hat die Beine weit hinter dem Pferd

Eine mittlere Stellung habe ich noch nicht herausgefunden, es gibt anscheinend nur entweder vor oder hinter dem Pferd. Deshalb ist es mein Ziel, die Beine immer wieder sobald wie möglich vor dem Pferd zu halten, nachdem man sie kurzzeitig nach hinten verlagert hatte, entweder aus alter Gewohnheit (als Fehler) oder weil man sie weiter hinten als Hilfe eingesetzt hat.

Auch mit weit nach vorn gehaltenen Beinen kann diese Kraftlinie im Knie abbrechen, wenn man die Beine „über dem Pferd“ hält [siehe Marc Aurel und mesopotamische Schulparade], auch hier sind dann die Unterschenkel nur Anhängsel der Knie, hierbei haben allerdings die Füße kaum oder gar keinen Kontakt mit der Steigbügeltrittplatte mehr. Hierbei ist gar kein Muskel auf der Wadenrückseite angespannt. (Reitet man ganz ohne Steigbügel, kann man natürlich diese Kraftlinie gar nicht aufbauen, hierbei lässt man die Beine entweder gerade herabhängen oder aber hält sie über dem Pferd).

Wenn man die Beine vor dem Pferd hat, tritt man immer etwas in die Bügel, und wendet dabei Kräfte zwischen 20g und vielen Kilogramm auf, je nach Ziel.

Es ergibt sich dadurch ein wesentlich größeres Fundament für das Reitergleichgewicht als beim Englischsitz, man könnte es als Dreibein aus Gesäß und beiden Füßen bezeichnen: der Reiter steht und sitzt gleichzeitig, wie auf/an einem einbeinigen Stehhocker.

Ein sehr wichtiger Vorteil ist, dass der Reiter die Stöße, die der Pferderücken in der Bewegung durch das Reitergewicht erhält, ganz fein dosiert abfedern kann, je nach Anspannung des platten Wadenmuskels (M. Soleus).

Die Gewichtsverteilung im Kunstreiter-Grundsitz schätze ich so ein: ca. 60% des Reitergewichtes auf dem Gesäß des Reiters, je ca. 15% auf den Oberschenkeln und ca. jeweils nur 1 bis 5% auf jeder Steigbügelplatte (außer beim Bügeltritt).

Beim Bügeltritt allerdings, schätze ich, können gelegentlich um die 50kg auf die betreffende Bügelplatte kommen (da meine Pferde ein breites Fundament haben, kommen sie dadurch nie ins Schwanken).

Die schwierige Gleichgewichtssituation im Englischsitz kostet den Reiter viel Konzentration, von der ein beachlicher Teil beim Guerinieresitz frei wird: der Reiter kann seine Gedanken vermehrt anderen Dingen zu wenden (anfangs fehlt ihm dann tatsächlich etwas!).

Was die alten Meister sagten:

Grisone 1550: Der Reiter soll seine Unterschenkel so herunter hängen lassen, dass sie sich von selbst an ihrem rechten Platz in den Bügeln positionieren, so als stünde man auf der Erde; die Fußspitzen so gedreht, dass sie beim Wenden des Pferdes auf der jeweiligen Seite in dieselbe Richtung zeigen wie die Nase des Reiters.

La Broue 1593: Den Rücken gerade und straff, die Oberschenkel fest am Sattel wie angeklebt. Die Knie geschlossen, und eher nach innen als nach außen gedreht. Die [Unter-]Schenkel so nah am Pferd wie nötig, straff und gerade, so als stünde man aufrecht auf seinen Füßen auf geradem Boden, wenn der Reiter groß oder von mittlerer Statur ist; hat er aber eine kleine Statur, soll er, wenn möglich, seine Unterschenkel nach vorn und den Pferdeschultern benachbart halten.

Die Ferse tiefer als die Fußspitze, weder nach außen noch nach innen gedreht [also ca. 30° außenrotiert wie im normalen Stehen], die Fußsohle soll gerade und mit sicherer Anlehnung an die Steigbügelplatte aufliegen, und so, dass die Stiefelspitze die Steigbügelplatte ungefähr um eine Daumenbreite überragt.

Pluvinel 1626: Der Reiter muss sich ebenso aufgerichtet im Sattel halten, als stünde er auf der Erde, die Unterschenkel weit vorwärts, und fest in die Bügel treten und die Knie allzeit mit ganzer Gewalt geschlossen halten. Mit der Fußspitze nah an den Bug des Pferdes kommen, die Fersen niederdrücken und auswärts drehen, man soll vom Boden aus die Sohlen der Stiefel sehen können.

Bild aus: "Le Manege Royal":

Newcastle (frz.1.Buch) 1657: Der Reiter soll so weit wie möglich vorn im Sattel sitzen, die Beine senkrecht herunterhängen lassen, als würde er auf der Erde stehen, Oberschenkel und Knie wie angeklebt am Sattel, die Füße fest in die Bügel stellen, die Absätze etwas tiefer als die Fußspitze.

Gueriniere 1733: Die Unterschenkel ungezwungen gerade nach unten halten, nicht zu weit nach vorn, da man sie gelegentlich hinten einsetzen muss, nicht zu weit nach hinten, sonst käme man mit den Hilfen in die Flanken, die zu kitzlig und empfindlich sind, um dort mit Sporen arbeiten zu können. Die Ferse nicht zu tief absenken, damit der Unterschenkel nicht steif wird, die Fußspitze nicht zu weit herausdrehen, damit die Sporen nicht den Bauch berühren, und nicht zu weit eindrehen, damit der Unterschenkel nicht gelähmt wird. Eigentlich muss man dazu aber nicht die Unterschenkel etwas einwärts drehen, sondern die Oberschenkel. In seinem Buch findet man auch solche Bilder:

Prizelius (1777) zeigt auf fast allen Darstellungen eine Handgelenksbeugung der minimal supinierten Gertenhand, zusammen mit dem "Beine vor dem Pferd":

Sieht man sich die alten Darstellungen an, wird schnell klar, dass der Rat, die Beine gerade herunterhängen zu lassen, zwei verschiedene Bedeutungen haben kann: ein heutiger Reiter, der im Englischsitz mit den Beinen hinter dem Pferd aufgewachsen ist, meint damit: so, dass noch soeben eine Abknickung im Kniegelenk vorhanden ist, der dickbäuchige m.gastrocnemius noch angespannt (= "nicht in die Bügel treten!"); auf der anderen Seite der Kunstreiter vor 1800, bei dem die Beine soeben noch vor dem Pferd sind, ohne Abknickung im Kniegelenk (= "immer etwas in die Bügel treten!"), außer für kurze Hilfengebungen.

Während das „Beine vor dem Pferd“ heutzutage schon für den Reiter zu Anfang schwer durchhaltbar ist, hat es das Pferd noch weit schwerer: im Englischreiten ist ja das Entspannen des Reiters dadurch gekennzeichnet, dass man alles wegwirft, auch mal die Beine nach vorne entspannt und dies natürlich auch für das Pferd das Pausensignal war, aber nun soll damit erst die richtige, „freie“ Arbeit beginnen!

Das Pferd muss sich sehr umstellen, da der Reiter versucht, möglichst oft und lange die Beine vorne zu halten, hierdurch sind ihm dabei zum Treiben nicht nur „die Sporen gestohlen“ (Pluvinel) worden, sondern auch die Fersen und der dicke Wadenmuskel!

Er muss hier Ersatzmittel finden und lernen, diese einzusetzen: als Erstes fällt ihm natürlich die Gerte ein, aber das allein reicht nicht aus: er muss auch aus dem Sitz auf der Vorhand, der in der Englisch-/Jagd-/Spring-/Rennreiterei üblich ist, auf einen Vorhandentlastungssitz wechseln, der gleichzeitig ein Hinterhandbelastungssitz ist und ein wichtiges Ziel der Kunstreiterei darstellt, indem er den Oberkörper etwas zurücknimmt, die Hände nicht proniert, den Bauch vortreten lässt, die Schultern nicht einrollt, etc.

Zusätzlich muss er dem Pferd erlauben, vorwärts zu gehen, indem er das Becken mehr nach vorn kippt (oder zumindest nicht mehr nach hinten gekippt hält) und ggf. den Pinky-Push einsetzt; und statt des Treibens mit Ferse/Wade/Sporn während des Absenkens des Pferdebrustkorbs auf der inneren Seite einen mehr oder weniger starken Bügeltritt auf dieser Seite benutzen, um die Brustkorbrotation des Pferdes zu verstärken und damit das Untertreten der Hinterbeine.

Zunehmend wird in den bekannten Lektionen das Klammern der Unterschenkel hinten verschwinden, aber in neuen Übungen leicht wieder auftauchen, was nicht unbedingt ein Fehler ist, da das Pferd der Ausführung nur zustimmen kann, wenn es weiß, was es machen soll, und auch der Reiter eine neue Übung selbst erst einmal verstehen muss und dieses häufig ja erst mal nur mit zusätzlichem Treiben gelingt. Diese „falsche“ Hilfengebung kann dann beiden im Verlauf wieder abtrainiert oder ggf. abgeschwächt werden.

Update 23.12.17:

Die Pferdewaage war da: Paco wiegt mit mir und Sattel 660kg. Nur mit der Vorhand auf der Waage zeigt sie 330kg an; die Waage ist 20cm höher als der Boden, auf dem sie und damit Pacos Hinterhand steht und deshalb ist schon etwas Gewicht nach hinten verschoben worden. Als wir unsere Standard-Schulparade ausführten, zeigte die Waage nur noch 240kg für die Vorhand an: 90kg weniger auf der Vorhand bedeutet 90 kg mehr auf der Hinterhand: 420/240kg; anders ausgedrückt: die Vorhand wurde von normalerweise ca. 60% auf 36% erleichtert! Auf den Hüften lagen somit in dieser mäßig starken Schulparade statt normalerweise ca 40% jetzt 64%: Ein echter,leichter Arret sur les hanches!

Update 19.01.18

Immer wieder mal eine ganze Parade auf den Hüften aus dem schnellen Trab und gelegentlich aus dem Galopp zu üben, bringt tatsächlich den von La Broue vorausgesagten Effekt: alle versammelnden und höheren Lektionen werden viel besser, angefangen von der Schulparade und dem stark versammelten Trab!

Seit ich ganz vorsichtig begonnen habe, seine Anleitung für Courbetten anzutesten, habe ich nach vielen Jahren wieder angefangen zu levadieren, was ich lange vermieden hatte, um keine schädliche Pesade auszulösen: La Broue schreibt ja, man solle mit aus der Bewegung ausgelösten Levaden beginnen. Dies hat sich dann bei mir etwas anders entwickelt, so dass ich jetzt aus dem versammelten Galopp an einer leichten Steigung bergauf bei jedem zweiten Sprung die Vorhand des Pferdes etwas anheben kann (mein inneres Bild dabei ist die Delfter Fliese von 1650, die wohl genau dies darstellt, und das Bild von Ridinger, das den relevierten Galopp zeigt).

Dabei denke ich an La Broues Vergleich mit dem Jeu de paulme und es ergibt sich eine dem Baggern beim Volleyball ähnliche Körperhaltung des Reiters: die Reiterbeine sind dann so weit vorn und etwas oben, dass man hier von „den Beinen über dem Pferd“ sprechen muss, auch weil sie im Knie etwas gebeugt sind; und der Zügelarm kommt dabei nach vorn. Zusätzlich verstärke ich das Höhernehmen der Vorhand des Pferdes durch einen deutlichen Pinky-Push und erreiche so zur Zeit gefühlt eine deutliche Entlastung und ein Höhernehmen der Vorhand. Das Anheben der Vorhand führt zu einer Verlagerung des Gewichtes auf die Hinterhand, die dabei weiter vorn unter dem Pferd trägt.

Endlich entwickelt dadurch sich auch das Mezair weiter, weil die Pferde jetzt besser verstehen, dass ich fast auf der Stelle bleiben will. Gestern hat mir Picasso auf dem Rückweg zum Stall, wo die Pferde immer etwas flotter vorwärts wollen, diese Gangart in 45° Abstellung auf seiner guten Seite angeboten und ganz ruhig und locker, fast von allein, acht gleichmäßige Sprünge seitwärts in gerader Körperhaltung gemacht: wohl um zu vermeiden, dass ich auf die Idee käme, ihn seitwärts links gehen zu lassen, weil links seine steife Seite ist und er zu dieser nicht gut seitwärts geht, wenn er schneller vorwärts kommen will. Beim Versuch, das danach auf der linken Hand zu wiederholen, wurde er sehr entier, ging gegen rechte Ferse und rechte Gerte und engte sich sogar zusätzlich nach rechts ein (= bog Körper und Hals stark nach rechts). So wartet auch in dieser Gangart erneut die Gymnastizierung auf uns!

Update 03.03.2018: Tamburinbewegung

Der Semi-Boquetgriff (s.01.Nov.17) verfeinert sich immer mehr: ich brauche nun zum Abstellen der Hinterhand die Gertenfaust nicht mehr vor oder hinter die Zügelhand zu führen: sie bleibt jetzt neben der Zügelhand stehen und wirkt allein durch die Rotation der Faust im Handgelenk. Zum Schwenken der Hinterhand nach links drehe ich die Knöchel der aufrecht stehenden Gertenfaust nach links, zum Schwenken der Hinterhand nach rechts drehe ich die Faust nach rechts, so dass die Knöchel nach rechts zeigen. Diese Schwenkbewegung ist vergleichbar mit dem Schlagen eines Tamburins (Schellenkranzes) gegen die andere Hand, um die Schellen erklingen zu lassen. So leite ich eine Volte nach links ein mit der Drehung der Gertenfaust links, behalte diese Stellung bei, wenn das Pferd die Kruppe in der Wendung behalten soll; möchte ich die Kruppe auf die Kreislinie zurückführen drehe ich die Gertenfaust kurzzeitig nach rechts (länger rechts gehalten, bewirkt dies ein leichtes Renvers). Im Galopp auf Kreisbahnen ist das sehr wirkungsvoll: Beginn mit Drehung nach innen für ein bis zwei Galoppsprünge, dann kurz nach außen zum Stabilisieren des Kreises, dann wieder nach innen zum vermehrten Untersetzen der Hinterhand.

Auch beim 80°-Seitwärts gibt er eine sehr gute Unterstützung: Seitwärts nach links> Knöchel nach links, und vice versa.

Die Übertragungskette über: Unterarm>Schulter>Rückenmuskulatur ins das Reiterbecken und die Sitzbeine ist deutlich fühlbar (vielleicht findet ja jemand irgendwann die einzelnen beteiligten Muskeln heraus?).

Update 06.03.18: Gleichstand mit Newcastle?

Zumindest im Gertenverbrauch fühle ich mich Newcastle inzwischen ebenbürtig: Meine jetzige Naturgerte (ein Apfelbaumtrieb, getrocknet nach der Anleitung in Bents Video) habe ich jetzt über vier Monate in Gebrauch. Newcastle/Cavendish berichtet stolz in seinem ersten Buch, seine Gerte halte häufig ganze drei Monate, als Beweis dafür, wie sanft er mit seine Pferden umgehe. Man könnte einwenden, dass er ja sicher mehr Pferde am Tag ritt als ich, andererseits schreibt er, dass er häufig 5 Pferde in einer Stunde absolvierte: also ist die Einsatzdauer pro Tag vielleicht ähnlich gewesen. Außerdem trug er immer noch zusätzlich Sporen, ich dagegen habe keine Sporen mehr angelegt seit 17 Monaten...